2025年高性能合金材料行业供需格局分析:需求刚性增长、供给结构性优化

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

是指专注于研发、生产和销售具有优异物理、化学和机械性能,能够满足现代工业对材料性能严苛要求的金属合金材料的行业。这些材料通常具备高强度、高耐腐蚀性、高导电性和轻量化等特点,广泛应用于航空航天、汽车制造、能源开发、电子电气等多个高科技领域。全球经济复苏和工业化进程加速,以及新兴产业的快速发展,如新能源汽车、航空航天等,对高性能合金材料的需求持续增长。

新型高性能合金材料的研发将成为行业发展的关键。预计未来将出现更多轻质、高强、耐腐蚀、耐高温的新型合金材料来满足不同应用场景的需求。智能化、绿色化、低碳化将成为行业发展的主要方向。智能制造技术的应用将提高合金材料的生产效率和产品质量,同时,在环保政策推动下,合金行业将更加注重节能减排和资源循环利用,发展绿色冶金技术。

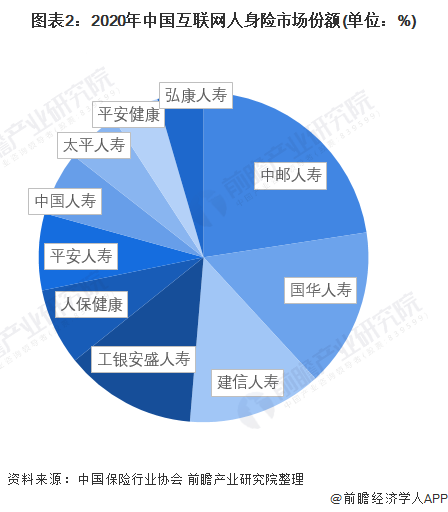

一、供需分析

1. 需求端驱动因素

高性能合金材料作为航空航天、能源、汽车制造、医疗及国防等高端装备制造业的核心材料,需求持续增长。根据《中国制造2025》和《新材料十三五规划》,国家对高端材料的战略支持明确,推动了航空发动机、燃气轮机、核反应堆等领域的合金需求。新能源汽车轻量化趋势(如铝锂合金需求增长15%-20%)和新能源装备(如氢能储运设备)的兴起进一步拉动市场。

2. 供给端现状与挑战

2023年中国高性能合金材料产量约120万吨,但高端产品(如单晶高温合金)仍依赖进口,进口依存度达40%。供给受限主要源于:

原材料波动:镍、钴等关键金属价格受国际矿业巨头垄断影响,2024年镍价同比上涨22%,推高生产成本。

技术壁垒:精密熔炼、定向凝固等工艺尚未完全突破,国内企业研发投入占比仅3%-5%,低于国际龙头(如Haynes International的8%-10%)。

产能集中度低:CR4为28%,CR8为45%,中小企业占比超60%,低端产能过剩与高端供给不足并存。

3. 供需平衡预测

据中研普华产业研究院显示,预计2025年需求将达180万吨,年均增速12%;供给端若技术突破加速(如3D打印技术普及率提升至30%),国产化率有望从60%提升至75%,但仍存在15-20万吨缺口。

二、产业链结构

1. 上游:原材料与设备

金属矿产:镍(占成本35%)、钴(15%)、钛(20%)等,受印尼、澳大利亚等资源国政策影响显著。2024年印尼镍出口关税上调至15%,导致国内镍价上涨。

设备制造:真空感应炉(国产化率70%)、等离子旋转电极雾化设备(国产化率不足30%),关键设备仍依赖德国ALD等企业。

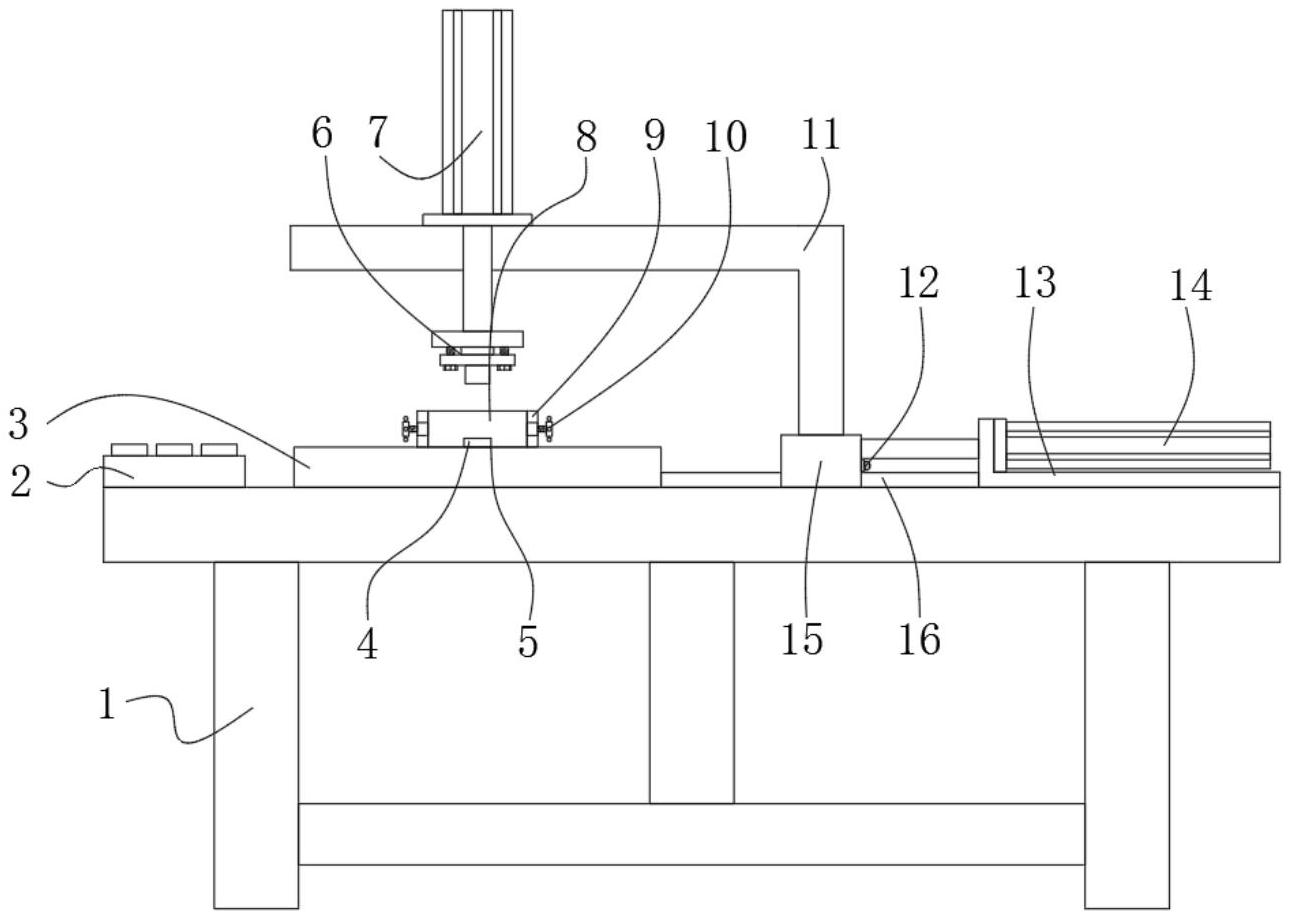

2. 中游:制造与加工

熔炼与成型:包括真空熔炼(占比45%)、粉末冶金(30%)、增材制造(15%)等工艺。宝钛股份的EB炉熔炼技术已达国际先进水平,单炉产能提升至5吨。

细分材料:

高温合金:占市场40%,主要应用于航空发动机(如GH4169合金)。

钛合金:占25%,TC4合金在医疗植入物领域增速超20%。

铝锂合金:占15%,中铝西南铝的第三代铝锂合金减重效果达10%-15%。

3. 下游:应用领域

航空航天:占比35%,2025年国产商用飞机需求将带动合金用量增长25%。

能源:核电用锆合金(如N36锆包壳材料)需求增速18%,氢能储运罐体材料(如Ti6242)市场规模将突破50亿元。

汽车:轻量化趋势下,镁合金(如AZ91D)在新能源汽车底盘的应用渗透率预计达12%。

三、发展前景预测

1. 技术趋势

智能化制造:基于AI的材料设计(如基因工程算法)可将研发周期缩短30%-50%。

绿色工艺:短流程冶炼技术(如微波烧结)能耗降低40%,2030年普及率或达50%。

2. 区域布局

长三角:以上海为研发中心(如宝钢特钢),江苏、浙江聚焦汽车及核电用合金,产值占比达38%。

西部:陕西(宝鸡钛谷)和四川(攀钢钒钛)依托资源优势,钛材产能占全国60%。

3. 政策与投资

财政支持:新材料首批次应用保险补偿政策覆盖30%研发成本。

风险提示:国际贸易摩擦(如美国对华高温合金出口限制)可能加剧供应链波动。

结论:2025年高性能合金材料行业将呈现“需求刚性增长、供给结构性优化”的特征,企业需聚焦高端化、智能化与绿色化,把握航空航天与新能源领域的增量机遇,同时警惕原材料与国际贸易风险。

了解更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院。同时, 中研普华产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。