2025年体育用品行业发展潜力调查:政策驱动+技术赋能+消费升级

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

是指在进行体育教育、竞技运动和身体锻炼的过程中所使用到的所有物品,包括运动器材、运动服装、运动鞋和运动配件等。这些产品不仅满足人们在体育活动中的基本需求,还随着科技的进步和消费者需求的多样化而不断升级和创新。体育用品行业横跨多个经济部门,如轻工、纺织、化工等,形成了一个混合型产业系统。近年来,全民健身和体育竞赛活动有序开展,体育产业实现了较大程度的恢复和增长。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

科技不断进步,体育用品行业将更加注重产品的科技含量和创新性。例如,AI技术、智能化产品、新材料等将广泛应用于体育用品的研发和生产中,提升产品的性能和用户体验。消费者对环保意识提高,体育用品行业也将更加注重绿色生产和可持续发展。企业将通过采用环保材料、节能高效的生产工艺等方式,减少对环境的影响并提升产品的环保性能。

一、行业现状与政策环境分析

政策驱动与宏观环境

2025年中国体育用品行业将在政策红利与消费升级的双重驱动下加速发展。《全民健身计划(2025-2030年)》提出到2030年全民健身公共服务体系全面完善,体育产业总规模达到5万亿元,体育消费潜力进一步释放。同时,“中国制造2025”战略推动智能化生产与材料技术创新,助力体育用品行业向高端化、绿色化转型。

宏观经济方面,2024年中国GDP增速预计保持在5%左右,居民人均可支配收入持续增长(2023年达4.5万元),带动体育消费占比提升至2.4%。人口结构上,中青年(25-45岁)占比超40%,成为运动消费主力,推动细分市场如健身器材、运动护具需求激增。

市场规模与结构

2025年全球体育用品市场规模预计达5000亿美元,中国占比将提升至25%(约1250亿美元),成为全球最大单一市场。国内市场中,华东、华南地区贡献超50%的营收,华北地区受冬奥会后续效应影响,冰雪装备需求增长显著。

二、供需分析与产业链结构

供给端:产能升级与技术创新

生产端:据中研普华产业研究院显示,2025年行业供给规模预计突破8000亿元,年均增速6.5%。智能工厂渗透率从2023年的15%提升至30%,碳纤维、3D打印等新材料应用占比达20%。

竞争格局:头部企业(如安踏、李宁)市占率超35%,中小企业加速向细分领域(如户外运动装备、女性健身产品)集中。

需求端:消费分化与场景延伸

核心需求:全民健身政策推动大众消费(占比60%),专业运动装备(如马拉松鞋、智能手表)需求增速达12%。

新兴场景:水上运动(冲浪、桨板)市场规模年增18%,政策支持的“体育+旅游”模式带动区域特色产品(如山地自行车)销量增长。

产业链协同

上游:原材料端受国际局势影响,2024年橡胶、碳纤维价格波动率超10%,倒逼企业建立本土化供应链。

中游:OEM模式向ODM转型,设计研发投入占比从3%提升至5%,智能化生产线降低人工成本15%。

下游:线上销售占比突破45%,直播电商与私域流量运营成为新增长点;线下体验店通过AR试穿技术提升转化率30%。

三、发展潜力与风险预警

潜力领域

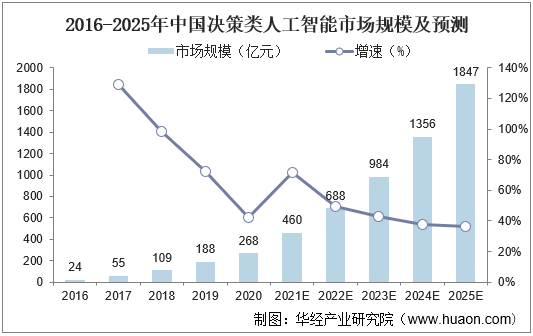

1. 智能化与数字化:智能运动装备(如AI跑鞋、VR健身镜)市场规模2025年预计达300亿元,年复合增长率25%。

2. 绿色转型:可回收材料应用率从2023年的10%提升至25%,政策补贴推动环保认证产品溢价率提高8-10%。

3. 国际化布局:东南亚市场出口增速超20%,本土品牌通过并购海外设计团队(如李宁收购意大利品牌)提升国际竞争力。

风险挑战

供应链风险:原材料价格波动、地缘政治冲突可能导致成本上升5-8%。

同质化竞争:中小品牌研发投入不足,产品同质化导致价格战加剧,利润率压缩至8%以下。

四、投资建议与战略方向

1. 聚焦技术创新:加大研发投入(建议占比营收6%以上),布局智能穿戴与生物力学传感器技术。

2. 深耕细分市场:针对银发群体开发适老化健身器材,针对女性推出高颜值、轻量化运动装备。

3. 强化渠道融合:构建“线上精准营销+线下体验中心”模式,私域流量用户复购率可提升至40%。

4. 政策合规与ESG:紧跟“双碳”目标,2025年绿色工厂认证企业将获税收减免5-10%。

结论:2025年体育用品行业将呈现“政策驱动+技术赋能+消费升级”的三轮增长格局,企业需通过差异化竞争与产业链整合把握机遇,同时规避供应链与市场同质化风险。

了解更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院。同时, 中研普华产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。