十五五规划建议发布:全面实施“人工智能+”行动

10月28日,中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议发布。其中指出,深入推进数字中国建设。健全数据要素基础制度,建设开放共享安全的全国一体化数据市场,深化数据资源开发利用。促进实体经济和数字经济深度融合,实施工业互联网创新发展工程。加快人工智能等数智技术创新,突破基础理论和核心技术,强化算力、算法、数据等高效供给。全面实施“人工智能+”行动,以人工智能引领科研范式变革,加强人工智能同产业发展、文化建设、民生保障、社会治理相结合,抢占人工智能产业应用制高点,全方位赋能千行百业。加强人工智能治理,完善相关法律法规、政策制度、应用规范、伦理准则。完善监管,推动平台经济创新和健康发展。

在“人工智能+”的浪潮下,我国数据要素市场赋能人工智能已取得积极成效,在全球AI竞赛中展现出强大势能,产业、数据和场景优势日益凸显。

据中研产业研究院分析:

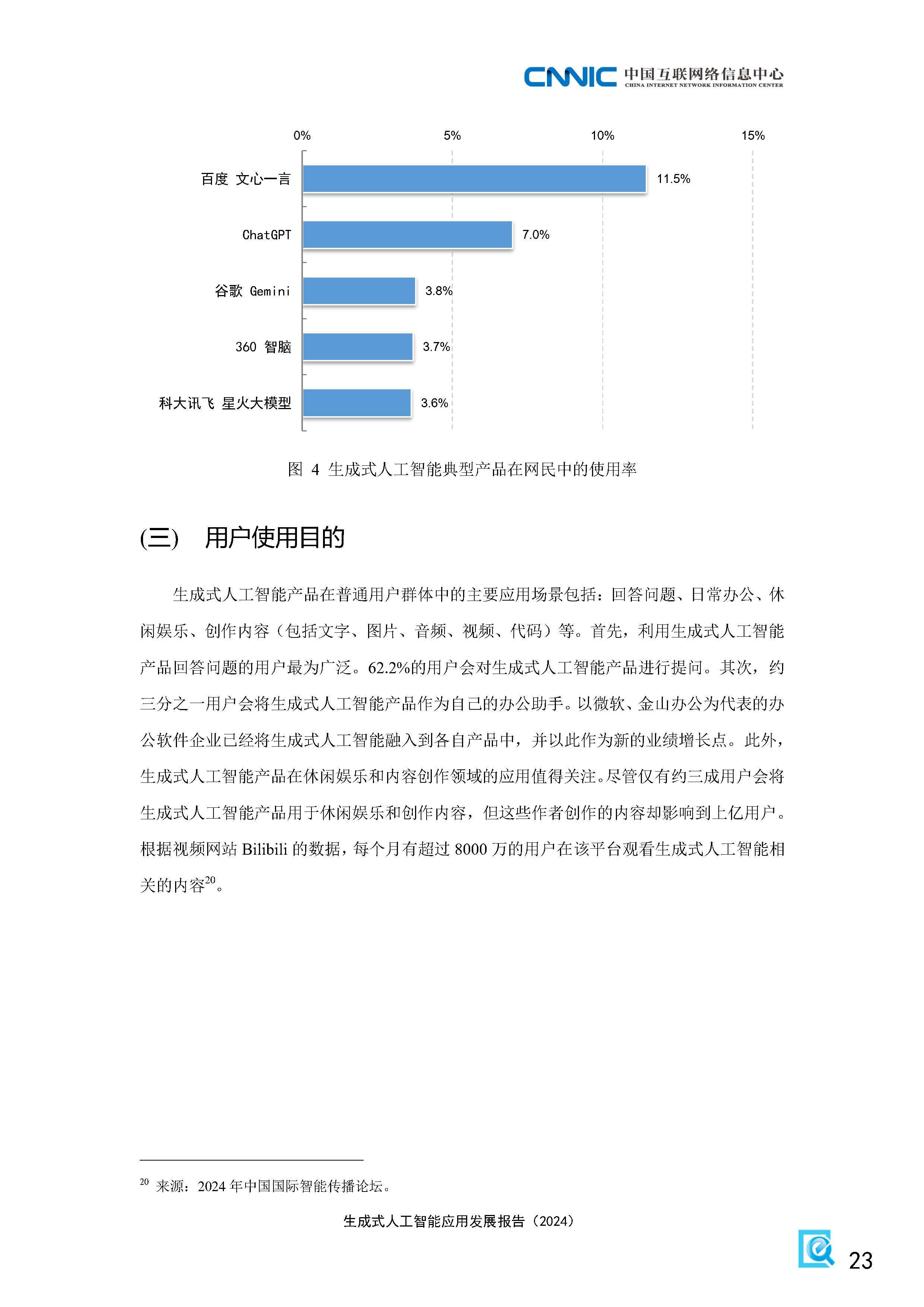

我国数据要素市场和人工智能产业已形成相互促进的良好态势。中国互联网络信息中心(CNNIC)数据显示,2024年我国人工智能核心产业规模已突破7000亿元人民币;同时,数据产业规模快速壮大,据国家数据发展研究院测算,2024年全国数据产业规模达5.86万亿元,同比增长15.8%,专业数据产品产值规模占比超过30%,产品和服务形态不断丰富。全国数据企业超40万家,专业化经营主体不断出现,产业吸纳就业能力稳步提升,市场活力不断增强,为“人工智能+”提供了坚实的产业基础。

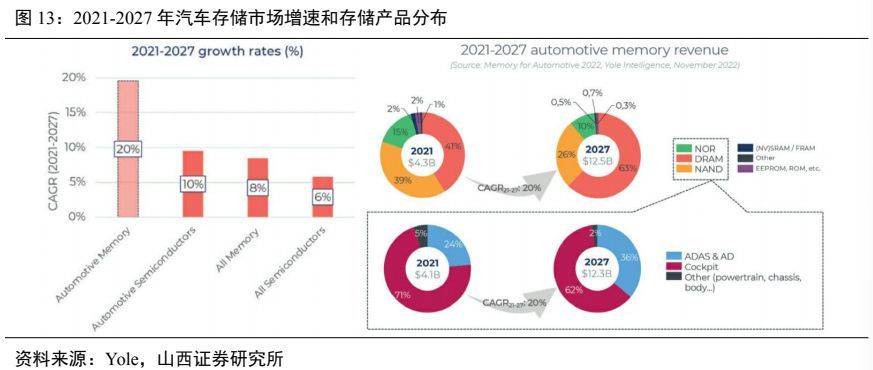

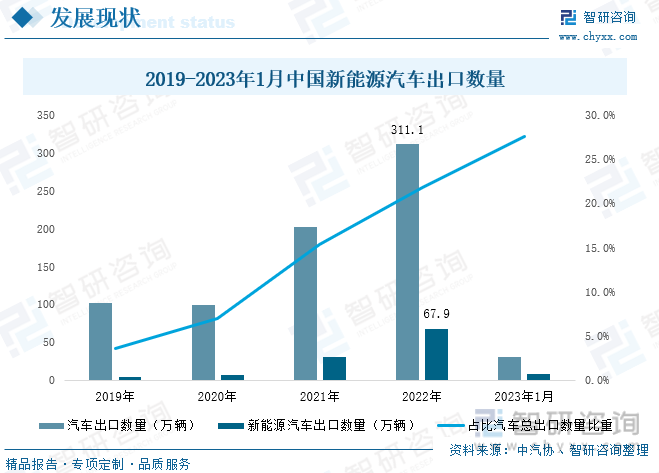

数据作为数字经济时代的新型生产要素,是发展人工智能的重要基础,我国数据资源总量实现跃升。国家数据局数据显示,2024年全国数据生产量达到41.06ZB,同比增长25%,增速较去年提高2.56个百分点;截至今年6月底,我国已经建设高质量数据集超过3.5万个,总体量超过400PB。随着人工智能快速发展,用于开发、训练和推理的数据量同比增长40.95%,智能家居、智能网联汽车等智能设备数据增速位居前列,分别为51.43%、29.28%,低空经济和机器人数据生产量增速超过30%。

作为一个拥有14亿多人口,超4亿中等收入群体的世界第二大经济体,市场潜力十分巨大。今年我国社会消费品零售总额将突破50万亿元,并有望在不久的将来成为全球最大的消费市场。超大规模市场形成的规模经济效应,有利于降低企业生产和创新成本,激发企业将人工智能嵌入经济社会各领域的积极性和创造性。中国信息通信研究院测算数据显示,2024年我国人工智能产业规模已超9000亿元,同比增长24%。截至2025年9月,人工智能企业数量超5300家,全球占比达到15%,形成覆盖基础底座、模型框架、行业应用的完整产业体系。

良好的政策制度环境为“人工智能+”提供有力保障。去年底召开的中央经济工作会议提出,开展“人工智能+”行动,培育未来产业。今年的《政府工作报告》进一步强调,持续推进“人工智能+”行动,将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来。2025年8月,国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,提出强化“人工智能+”行动基础支撑能力,加强算力、算法和数据供给。《意见》明确了到2027年、2030年、2035年的发展目标,其中2030年是“十五五”规划完成之年,实施“人工智能+”行动的目标是人工智能全面赋能高质量发展;2035年是基本实现社会主义现代化目标之年,实施“人工智能+”行动的目标是全面步入智能经济和智能社会发展新阶段,为基本实现社会主义现代化提供有力支撑。我们的报告包含大量的数据、深入分析、专业方法和价值洞察,可以帮助您更好地了解行业的趋势、风险和机遇。在未来的竞争中拥有正确的洞察力,就有可能在适当的时间和地点获得领先优势。

“人工智能+”加速赋能千行百业

人工智能作为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量,正加速与各行各业深度融合。2024年以来,国资委组织深入实施中央企业“AI+”专项行动。目前已在能源、制造、通信等16个重点行业打造了800多个应用场景;成立了交通物流、绿色低碳、智慧能源3个行业数据产业共同体,建设行业数据集超过1000个;“九天”“星辰”“元景”等大模型已基本具备全模态、复杂推理及智能体构建能力,在能源电力、工业制造等领域加快应用。

人工智能与行业的融合并非匀速推进,而是呈现出“技术适配度决定渗透速度,场景复杂度影响落地深度”的差异化特征。在制造业领域,汽车、电子等标准化程度高、数据基础好的行业已率先实现智能质检、预测性维护等场景的规模化应用,而传统重工业仍面临设备改造难、数据碎片化等挑战;医疗健康领域,AI辅助诊断在三甲医院的普及率显著提升,但基层医疗机构的技术落地仍受限于资源配置与人才储备。

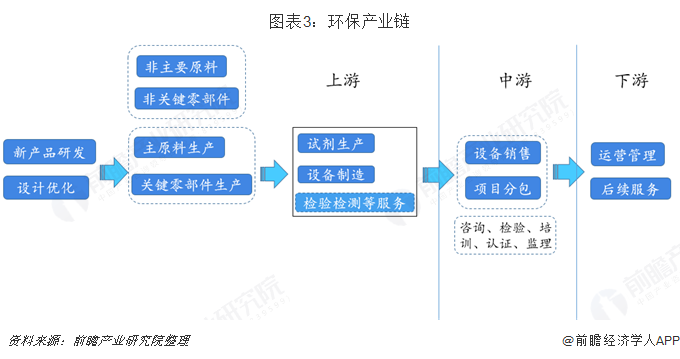

这种分化背后,既是技术成熟度与行业特性的客观差异,也折射出“人工智能+”生态的协同需求——需要政府、企业、科研机构形成合力,通过搭建公共服务平台降低技术应用门槛,通过标杆案例示范带动行业整体升级,通过跨领域数据共享与标准共建打破“信息孤岛”。唯有如此,才能推动人工智能从高渗透率行业向潜力领域辐射,从单点突破向系统融合跃迁,最终实现技术普惠与产业协同的良性循环。

在制造业,人工智能正推动工厂从“自动化”向“智能化”三级跳,通过数字孪生技术构建虚实映射的生产体系,实现全流程的动态优化与风险预警;在医疗健康领域,AI不仅是辅助诊断的工具,更深度参与药物研发、健康管理等全链条,缩短研发周期,提升服务可及性;金融业则依托智能风控与个性化服务双轮驱动,通过算法模型优化信贷审批效率,借助智能投顾拓展普惠金融边界;城市治理中,CIM平台与AI技术的结合,让交通调度、环境监测、应急响应等场景实现“感知—决策—执行”的闭环管理,推动城市向“会思考、能进化”的智慧生命体演进。

这些场景创新的背后,是人工智能对行业价值链条的系统性重构:在生产端提升效率、降低成本,在服务端优化体验、创造增量,在管理端强化协同、防范风险,最终实现从“效率提升”到“价值创造”的深层变革。

尽管“人工智能+”前景广阔,但其深入发展仍面临三重博弈:技术层面,算力缺口与算法幻觉的矛盾尚未完全破解,复杂场景下的模型鲁棒性与可解释性有待提升;伦理层面,数据隐私泄露风险、算法偏见等问题对技术普惠性提出挑战,如何在创新中保障公平与安全成为行业共识;商业模式层面,部分场景仍面临“技术投入与价值回报不匹配”的困境,需要探索从“项目制交付”到“服务化运营”的可持续路径。

破局之道在于构建“技术研发—伦理规范—治理体系”三位一体的协同机制:通过跨学科联合攻关突破核心技术瓶颈,依托数据分类分级与算法透明度评估筑牢安全防线,借助开源生态与公共服务平台降低应用成本。同时,推动建立覆盖技术研发、产品应用、风险处置的全周期动态治理框架,在鼓励创新的同时防范系统性风险,为人工智能与行业的深度融合扫清障碍。

当前,全球正经历以"人工智能+"为核心驱动力的第四次工业革命。2025-2030年作为中国"十四五"收官与"十五五"规划实施的关键跨越期,人工智能技术通过与实体经济的深度融合,正在重塑产业格局、重构商业逻辑、重绘创新版图。本报告立足全球视野,深入剖析人工智能技术突破与产业变革的双向赋能机制。

想要了解更多人工智能+行业详情分析,可以点击查看中研普华研究报告。