2025年处于技术突破与商业化临界点,一文揭示微纳机器人行业深度调研

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

是指专注于研发、制造和应用能够将外界能量转化为自身机械能来完成特定运动或操作的微米/纳米尺寸器件的行业。这些器件凭借其微小的尺寸和独特的功能,在医疗、环保、工业制造等多个领域展现出巨大的应用潜力。微纳机器人行业正处于快速发展阶段。市场需求不断增加,微纳机器人将在更多领域得到应用和推广,如环保领域的污染物监测和清理、工业制造领域的高精度加工和微型设备组装等。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

一、行业概况与发展现状

微纳机器人是一种特征尺寸在微米至纳米量级的智能设备,融合了纳米技术、材料科学和人工智能,广泛应用于医疗(如靶向药物递送、微创手术)、精密制造、环境监测、国防等领域。根据数据显示,2024年全球微纳机器人市场规模已达25亿美元,预计2030年将突破60亿美元,年复合增长率(CAGR)达15.8%。中国作为全球第二大市场,2024年市场规模占比约18%,受益于政策支持和技术创新,未来增速将高于全球平均水平。

二、供需分析

1. 供给端

产能与产量:2024年全球微纳机器人产量约为120万台,主要集中在美国(35%)、欧洲(28%)、日本(20%)和中国(12%)。中国通过苏州工业园区等创新中心加速布局,预计2025年产能将提升至全球占比18%。

技术壁垒:核心部件如微纳传感器、驱动系统的研发仍由欧美企业主导,但中国企业在材料(如石墨烯)和制造工艺(如光刻技术)上取得突破,逐步缩小差距。

主要企业:国际龙头包括Boston Dynamics(医疗机器人)、ABB(工业应用),国内代表企业有苏大维格(微纳光电器件)、新松机器人(工业自动化)等。

2. 需求端

应用领域:医疗领域占比最高(45%),其次是工业检测(30%)和国防(15%)。例如,靶向药物递送需求推动医疗微纳机器人市场年增长20%以上。

区域差异:北美和欧洲因技术成熟度领先,占全球需求60%;亚太地区增速最快(CAGR 18%),中国、日本和韩国为主要驱动力。

客户结构:医疗机构(55%)、制造业企业(30%)、科研机构(15%)。

3. 供需平衡与预测

据中研普华研究院显示,2024年全球供需基本平衡,但高精度医疗机器人存在供给缺口(缺口率约10%)。预计至2030年,随着中国产能释放和技术扩散,供需缺口将收窄至5%以内。

价格趋势:2024年微纳机器人均价为2.1万美元/台,未来规模化生产和技术降本将推动价格年均下降3%-5%。

三、产业链结构分析

1. 上游:

核心材料:包括纳米材料(如碳纳米管)、半导体材料(如硅基芯片)和生物兼容材料(如聚乳酸)。中国在石墨烯等新材料研发上全球领先,但高端传感器芯片依赖进口。

设备与工艺:光刻机、3D纳米打印设备是关键,荷兰ASML、日本尼康占据主导地位,中国企业如上海微电子正在加速国产替代。

2. 中游:

设计与制造:集成微纳传感、驱动和控制技术。苏州微纳制造创新中心通过产学研合作,已突破微纳结构并行化制造等20项关键技术。

技术竞争:国际企业以专利布局构建壁垒,中国在专利申请量上位居全球第二,但转化率不足30%。

3. 下游:

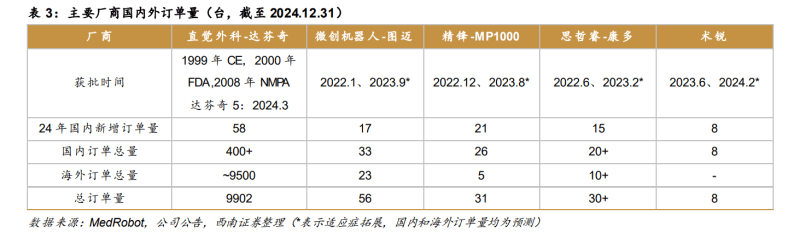

医疗应用:靶向治疗、内窥镜手术机器人需求爆发,预计2025年中国医疗微纳机器人市场规模将达50亿元。

工业与国防:精密制造检测机器人渗透率提升,国防领域用于微型侦查设备,年需求增速超25%。

新兴市场:环境监测(如水质纳米传感器)和消费电子(如微型无人机)成为新增长点。

四、投资契机与风险

1. 驱动因素:

政策支持:中国“十四五”规划将纳米技术列为前沿领域,江苏省等地通过创新中心建设推动产业集聚。

技术突破:AI算法优化控制精度、新材料提升设备寿命,推动商业化加速。

市场需求:老龄化加剧医疗机器人需求,工业4.0升级催生自动化检测设备。

2. 风险与挑战:

技术壁垒:高端芯片和传感器仍依赖进口,存在供应链风险。

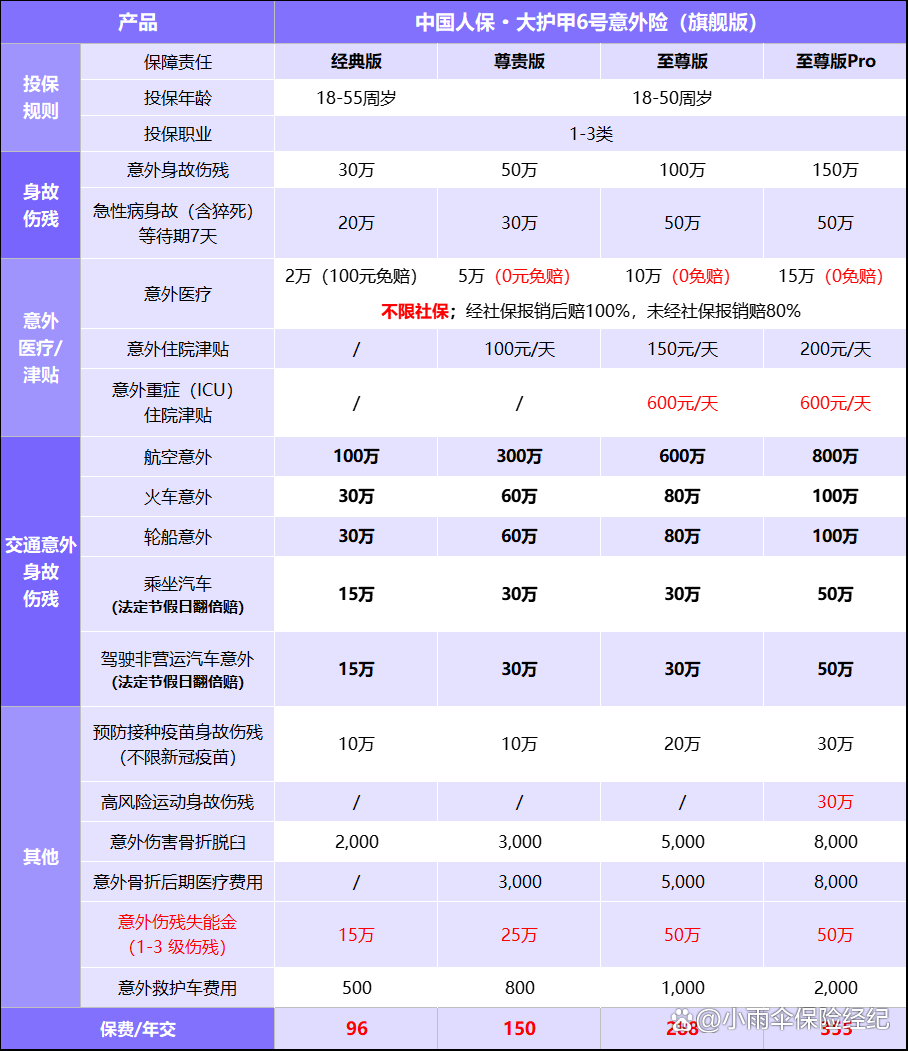

法规限制:医疗领域需通过FDA、NMPA等严格认证,研发周期长(5-8年)。

竞争加剧:国际巨头通过并购扩大优势,国内企业需加强核心技术自主化。

3. 投资建议:

短期:关注医疗和工业检测细分领域,优先布局已通过临床验证的企业。

长期:投资上游材料(如生物降解材料)和AI算法研发,抢占技术制高点。

区域策略:长三角(苏州、上海)和珠三角(深圳)因产业链完备,成为投资热点。

微纳机器人行业正处于技术突破与商业化临界点,医疗和工业领域将主导短期增长,长期则依赖材料与AI的创新。投资者需平衡技术风险与市场潜力,重点关注具备核心专利和产学研协同能力的企业。政策红利与产业链升级将为中国企业提供弯道超车机会,但需突破“卡脖子”技术以实现可持续发展。

想了解关于更多行业专业分析,可点击查看中研普华研究院撰写的。同时本报告还包含大量的数据、深入分析、专业方法和价值洞察,可以帮助您更好地了解行业的趋势、风险和机遇。