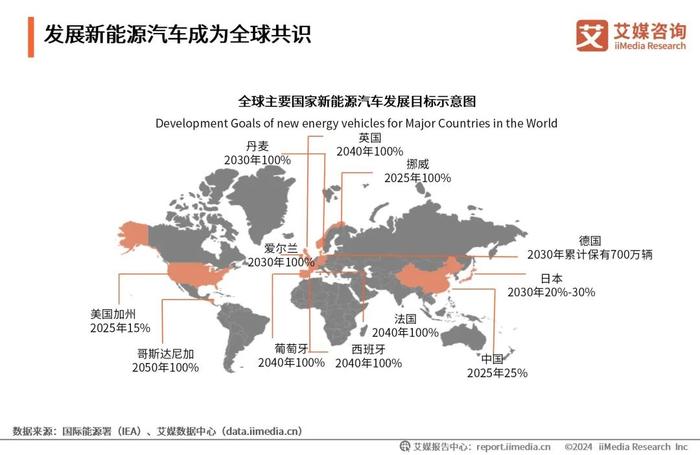

一、技术突破:从追赶者到领跑者的跨越

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(一)大尺寸衬底技术攻坚

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

8英寸衬底量产倒计时:国内头部企业如天科合达、三安光电已实现6英寸碳化硅衬底量产,良率提升至65%。2025年将成为8英寸衬底技术突破的关键节点,量产可使单位成本下降40%,直接挑战海外巨头Wolfspeed的技术垄断。

技术挑战:高纯度碳化硅粉体仍依赖进口(日本新日铁等企业控制全球80%高端粉体供应),衬底缺陷控制、长晶工艺优化等核心技术亟待突破。

(二)器件性能迭代升级

电压与导通电阻双突破:宽禁带半导体技术正向12kV以上电压、10mΩ以下导通电阻演进。华为2023年发布的碳化硅MOSFET模块,开关损耗降低70%,跻身国际第一梯队。

集成化与可靠性提升:英飞凌、中车时代电气等企业研发“芯片-封装一体化”方案,可提升系统可靠性并缩小体积30%,满足电动汽车轻量化需求。

(三)新技术研发前瞻

GaN-on-SiC异质结:2025年前后有望实现商业化,结合碳化硅的高导热性和氮化镓的高频特性,器件效率可再提升15%-20%。

量子计算应用:清华大学团队实现碳化硅色心量子比特室温下相干时间突破1小时,为量子计算领域打开新窗口。

二、政策支持:国家战略与地方专项双轮驱动

(一)国家战略扶持

“十四五”规划:明确将第三代半导体列为战略性新兴产业,通过税收优惠、研发补贴等政策推动产业链升级。2024年工信部计划拨款50亿元支持碳化硅技术研发。

专项政策:《重点新材料首批次应用示范指导目录》将碳化硅列为战略性材料,推动国产化替代进程。

(三)地方产业集群化发展

专项基金支持:江苏、广东等地设立专项基金支持碳化硅产业园建设,如辽宁联成碳化硅产业园已吸引投资超20亿元。

首台套保险补偿:多地推出政策,降低企业创新风险,加速国产器件进入市场。

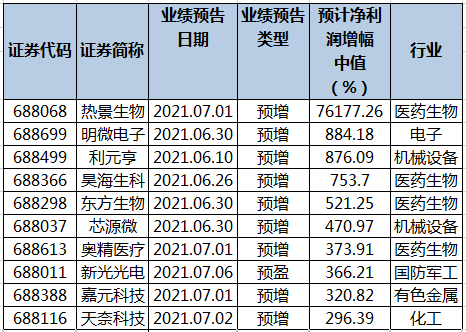

根据中研普华产业研究院发布的《》显示:

三、市场格局:本土替代与全球竞争并行

(一)本土替代加速

供应链本土化:比亚迪、蔚来等车企与本土供应商签订长期协议,推动碳化硅器件本土化供应。2025年车用碳化硅器件需求占比将超50%,市场规模预计达50亿美元。

光伏与通信领域:碳化硅器件在光伏逆变器中的渗透率从2020年的5%提升至2023年的20%,2025年有望达30%;5G基站电源模块采用碳化硅器件后,效率可达96%,较传统方案节省30%能耗。

(二)全球竞争态势

国际巨头布局:Wolfspeed与特斯拉签订15亿美元长期供货协议,推动上游产能扩张;ST、英飞凌等企业通过垂直整合巩固技术优势。

国产企业突围:天岳先进、山东天承等企业通过技术合作与产能共建,逐步打破海外垄断。预计2025年中国碳化硅器件全球市场份额将达35%。

四、投资风险与机遇:高回报伴随挑战

(一)主要风险

技术迭代风险:碳化硅器件制造需特定工艺和设备,技术门槛高,投资者需密切关注技术发展趋势。

市场竞争风险:国内外众多企业涌入,市场竞争激烈,需制定差异化竞争策略。

政策变化风险:新能源政策、半导体产业政策等变化可能影响市场需求与竞争格局。

(二)投资机会

技术突破型企业:关注在8英寸衬底、高性能器件等领域取得技术突破的企业,如天科合达、三安光电等。

产业链协同项目:推动成立“碳化硅产业联盟”,打通“材料-器件-系统应用”全链协作的项目将获得资本青睐。

政策导向领域:紧跟国家“双碳”战略,重点关注获得政府专项基金支持的企业和项目。

五、未来展望:技术赋能与生态构建

(一)技术赋能产业变革

新能源革命:碳化硅器件将深度赋能新能源汽车、光伏储能等领域,推动能源效率革命。

智能制造升级:在工业电机、轨道交通等领域,碳化硅器件可使系统功率密度提升2倍以上,成为智能制造的核心技术支撑。

(二)生态闭环构建

产学研用协同:联合高校、研究院所共建创新平台,加速技术攻关与成果转化。

全球产业协同:通过国际技术合作与产能共建,推动中国碳化硅产业从全球竞争的参与者转变为规则制定者。

2025年,中国碳化硅器件行业正站在技术突破与产业变革的交汇点。在政策支持、市场需求与技术创新的共同驱动下,国产碳化硅器件有望突破技术瓶颈,实现全球市场份额的快速提升。然而,投资者也需清醒认识到技术迭代、市场竞争与政策变化带来的风险,通过精准布局与风险管理,把握这一高端制造领域的投资机遇。

如需了解更多行业详情或订购报告,可以点击查看中研普华产业院研究报告《》。同时本报告还包含大量的数据、深入分析、专业方法和价值洞察,可以帮助您更好地了解行业的趋势、风险和机遇。