2025年歌剧行业发展趋势预测,从“小众艺术”向“大众消费”转型

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(Opera)作为西方舞台艺术的瑰宝,是一门主要或完全以歌唱和音乐来交代和表达剧情的戏剧形式,属于“唱出来”而非“说出来”的艺术。其核心特征在于融合戏剧、文学、诗歌、舞蹈、美术等多种艺术元素,通过独唱、重唱、合唱、对白、表演和舞蹈等综合表现手法,形成独特的艺术魅力。作为西方古典音乐的重要组成部分,歌剧既包含宏大的历史叙事,也擅长细腻的情感描绘,其严肃高雅的审美特质使其成为追求艺术体验观众的重要选择。

歌剧创作将更加注重题材创新,引入现代题材和全新视觉设计,反映当下社会现实与人文情感。经典剧目通过现代技术手段重新演绎,形成全新文化体验。数字化技术成为行业创新的核心驱动力。虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等技术为观众提供沉浸式观剧体验,线上售票、电子剧院等平台提升市场便捷性。预计未来,AI技术将广泛应用于音乐编曲、舞台设计等环节,推动行业创新。

一、行业现状与市场环境分析

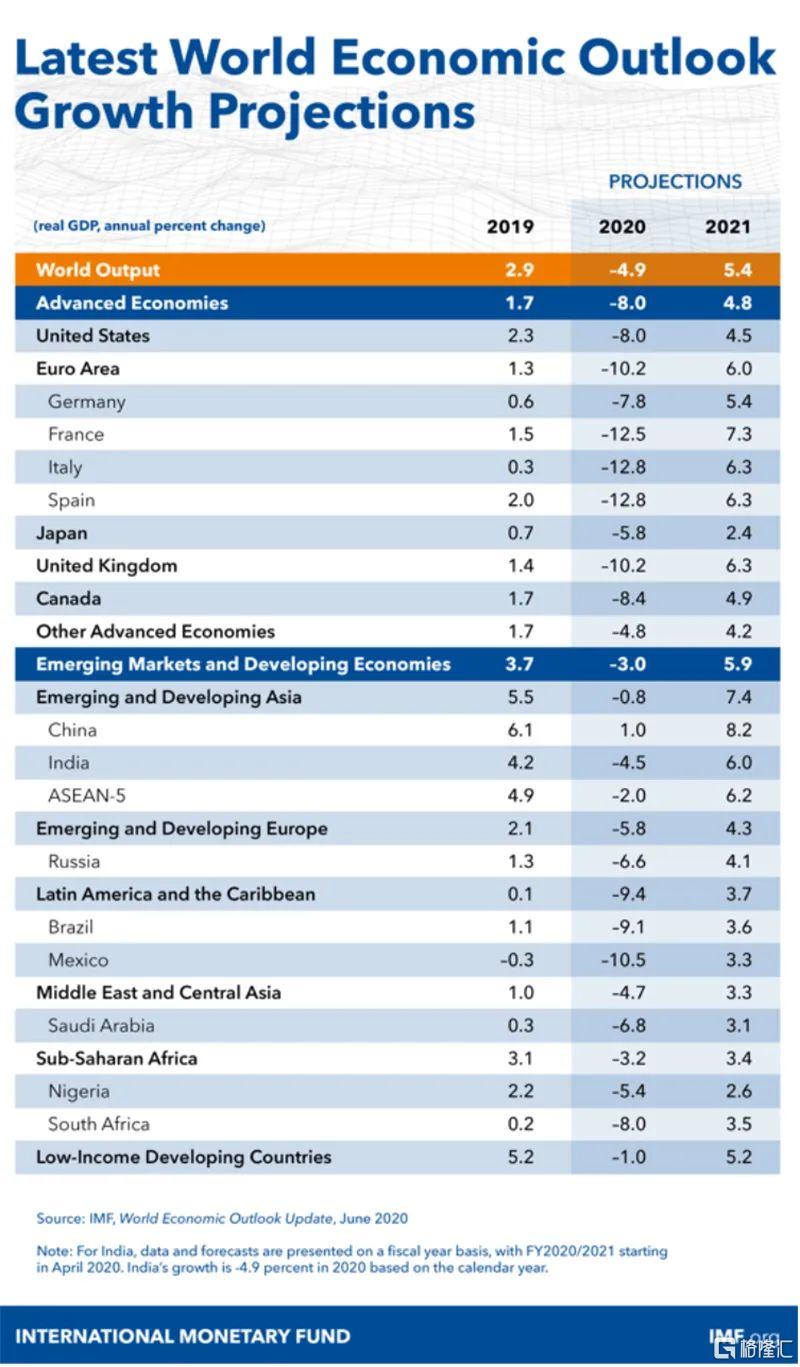

中国歌剧行业在政策支持与文化消费升级的双重驱动下,逐渐从传统高雅艺术向大众化、市场化转型。2023年,行业市场规模约为85亿元,预计2025年将突破100亿元,年复合增长率达8%-10%。宏观经济方面,2023年中国人均GDP突破1.2万美元,居民文化娱乐支出占比提升至6.5%,为歌剧市场提供了消费基础。政策环境上,国家“十四五”文化发展规划明确提出支持舞台艺术创新发展,各地政府对剧院建设与剧目创作的补贴力度加大。

二、供需分析

1. 供给端:

供应规模:2023年歌剧演出场次约1.2万场,专业剧院数量增至350家,重点企业如国家大剧院、上海大剧院年均演出量超200场。

供应特点:原创剧目占比提升至35%,但依赖经典复排(如《图兰朵》《茶花女》)仍占主导;数字化制作技术(如虚拟舞台、全息投影)应用率提高,降低成本约20%。

2. 需求端:

需求规模:2023年观众人次达580万,其中一线城市占比60%,二线城市增速最快(年增15%)。

需求特点:年轻观众(18-35岁)占比从2019年的28%提升至2023年的42%,偏好沉浸式、跨界融合剧目(如歌剧+流行音乐、戏剧)。

3. 供需平衡:

2023年市场供需缺口约15%,主要因二三线城市剧院资源不足;预计2025年通过院线联盟模式(如保利院线)下沉,缺口将缩小至8%。

三、产业链结构分析

据中研普华产业研究院的显示,歌剧产业链呈现“上游技术驱动、下游消费升级”的特征:

1. 上游:

舞台设备(机械、灯光、音响)占成本30%,2023年国产化率提升至65%,但高端设备仍依赖进口。

服装与道具制作向定制化发展,AI设计工具应用使效率提升40%。

2. 中游:

剧目制作与演出为核心环节,头部企业(如国家大剧院)通过IP授权衍生品(如音乐专辑、剧本杀)拓展收入,衍生品贡献率从10%增至20%。

3. 下游:

票务渠道线上化率超80%,抖音、B站等平台直播票房占比达15%。

教育市场崛起,高校歌剧选修课开设率从2020年的12%增至2023年的25%。

四、竞争格局与核心趋势

1. 竞争特征:

市场集中度(CR5)为45%,国家大剧院、上海歌剧院等头部企业通过品牌输出占据优势。

中小剧团以“小而美”策略突围,如杭州歌剧舞剧院推出江南文化主题剧目,区域市场份额提升至8%。

2. 技术趋势:

2025年预计30%剧目采用AI作曲与虚拟演员技术,制作周期缩短50%。

区块链技术用于版权保护与分账透明化,减少盗版损失约10亿元。

3. 政策与投资风险:

行业进入壁垒高(资金门槛约5000万元),但政府引导基金对中小剧团的投资增加。

主要风险包括观众审美疲劳、国际剧目引进成本波动(受汇率影响)。

五、发展预测

1. 市场规模:预计2025年达120亿元,其中原创剧目贡献率提升至45%。

2. 区域布局:成渝、粤港澳大湾区新建剧院占比将达30%,成为增长新引擎。

3. 国际化:中国歌剧出海场次预计增至500场/年,东南亚与欧洲为主要市场。

中国歌剧行业正经历从“小众艺术”向“大众消费”的转型,技术赋能与政策红利将推动市场持续扩容。企业需聚焦原创内容、下沉市场与数字化创新来应对竞争与风险。

中研普华通过对市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递,为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务,最大限度地帮助客户降低投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。想要了解更多最新的专业分析请点击中研普华产业研究院的。